企业向外学习有这4个层次

2021-12-14 17:08:32484

企业外部涌现出了海量知识,任何组织或个人都不能闭门造车,试图封闭自己,因为也许你摸索了好久还解决不了的问题,对于他人而言也许就是个常识而已。

如何才能高效向外学习?我们把向外学习分为4个层次,看看你在哪一层

……

1停留在嘴

我们常常都是只知道字面意思,但不晓得深层含义,比如很多人都知道OKR是什么意思,也能说出O是Objective(目标),KR是Key Results(关键成果)。但其实根本就没有深入思考过为什么要实施OKR,OKR又适用于什么样的企业或者什么样的情境。

谈起来的时候,永远都是似懂非懂的。

2停留在脑

这个层次就会开始思考知识点背后的道理,研究它的所以然了,对于知识具体的一些操作方法和来龙去脉都会有更深入的探索,也能够较为清晰地为他人解释这个知识点了。比如,会探究OKR是怎么发展起来的,OKR与KPI有哪些区别,在什么样的企业更适合使用,在使用该方法时又要注意哪些事项之类的。

但此时我们说,这个阶段还是停留在脑的,因为并没有实际应用到组织中进行实践。

3到达行为

在之前的文章中,我们一直都强调“没有行动的学习是伪学习”。你可以试想一下:如果你安排下属参加培训,那最希望他能收获什么?是他能如数家珍似地一一向你“转述”老师的观点吗?

当然不是,你应该期待的是:这个方法到底是否适用于企业?如何才能将方法应用到实践当中?你甚至还会期待过段时间,他的行为是否会随之发生改变。

不过,改变是困难的,学习往往是反人性的。

所以要攻克困难、改变行为就意味着我们要付出更多,最好的方式是团队共同学习,而非个体学习。尤其是在组织或团队需要做出改变时,可以调整整体战略、框架、流程、制度、结构等。即使管理者已经去学习过了,也应该带着团队再次共同学习。比如任正非就曾经三次带着团队共同学习金一南老师的课程。

同时,我们还要试着去引导员工进行升维思考(灯塔模型),也就是站在组织和团队发展的角度去思考问题,将短期困难都看作是可以进步的空间。比如,当你学习了OKR之后,已经在日常的沟通中体现出OKR的思维模式,做任何工作时,都先与团队一起共识O是什么,KR是什么,这就是行为上的改变。

4得到结果

我常说OKR不仅是一种管理工具,更是一种管理思维,做所有的工作之前,我们都要去深层次思考下,这件事的O是什么,评估是否成功的KR又是什么。

学习这件事,一定要有成果。对任何一种方法、知识的推进和执行,难免会碰壁,但这并不代表着我们失败了,反而代表我们正在进步。

以OKR为例,成果也是分不同层次的,公司引进这套方法收获的最基础的成果就是每个团队和员工都能构建出自己的OKR,企业全面切换成OKR的管理体系,能够有明确的流程与制度;基于这套模式,更高阶一些的成果则是促进团队绩效的提升,让团队更具凝聚力,实现了“力出一孔”即“利出一孔”。

比如德邦物流就曾经引进了IBM的咨询服务,帮助他们构建出了新的绩效薪酬体系和组织架构等,这是基础成果,那么在此基础上,更高阶的成果则是帮助其组织提升了战斗力,提升了组织绩效。

基于以上这4个层次,我们能够总结出向外学习失败的原因有:不想学、找错人、没学透、缺行动、没坚持。

但是要注意的是,“有病也不能乱投医”,我们借鉴别人的经验,一定要找合适自己的学习对象。要拥有理性的鉴别能力,来判断这些方法论是否适合自己。

在鉴别的阶段我们要问这几个问题:

1方法理论权威性

怎么判断权威性呢?比如我们是向这个方法的标杆企业学习,就要看这个企业是否经受住了时间的考验,要确保它不是昙花一现。比如精益管理就是来自丰田,丰田汽车在较长的历史周期内都能保持行业的领先地位,所以只要是精益生产管理,很多企业都会选择向丰田学习。

如果你要学习的是外部的课程,那就需要判断一下这个课程的开发背景,看看它是来源于企业的实践,还是出自于某位老师的个人研究,看看这个方法论是否经受过企业的检验。

比如OKR就是起源于英特尔,成熟于谷歌,在国内也经过了大量企业,尤其是像字节跳动这种大型的互联网企业的实践。同时你要考察这个方法论的讲解老师或顾问的水平,如果你是向标杆企业学习,那么谁来分享就变得尤其关键,如果只是一个操作人员进行分享,那你就不能期待他会站在整个方法论的演进历史、组织发展的整体角度来理解和阐述他们的经验,所以,你能学到的也只能是皮毛而已。

如果是外部老师或者顾问的话,那就更需要判断他在业内的水平了,因为学习的成本是很高的,不只是付给顾问劳动酬劳那么简单,最为关键的是我们为此投入的时间和试错成本其实更高。

2发展阶段匹配性

向外学习的过程中我们一定要注意,不要胡乱跟风,任何的知识和经验都是有其适用边界的。在使用之前你要判断它到底是不是真的适合你现在所处的阶段,就拿管控严格、等级森严的绩效管理来说,往往就不适用于初创型企业,因为初创型的企业要的是快节奏、扁平化的创新涌现,而严格的制度会管控、打击员工的积极性。

华为为什么会选择向IBM学习?1997年12月,任正非带着几位华为的核心高管来到美国,先后拜访了多家公司,任正非看了一圈美国的这几家公司后,对IBM最感兴趣,于是留下来考察了一整天。

最终,任正非认为只有IBM能做华为的老师,原因有三:

其一,IBM从事的IT行业和华为从事的通信行业最为相近;其二,IBM既有新兴的咨询和服务部门,也有传统的业务部门,能够解决华为关心的咨询问题;其三,IBM从1995年以来,致力于转型体会,这也是华为非常需要的。

3方法场景适配性

任何方法论都有其适用的场景,比如OKR就适用于鼓励创新、面临不确定性的组织和团队,也就是涌现型的团队;而相对较稳定、工作重复的组织或团队则更适用于KPI。这也是有些组织内部生产性团队用KPI,研发团队用OKR,两种管理方式并存情况的原因了。

所以,当我们决定学习某种新方法时,一定要深入思考该方法是否真的适用于自己组织的工作场景,当然了,如果想要转化组织的风格,想向另一种文化风格转型,那也可以大刀阔斧地引进。

向外学到底要学什么?

我们可以将一个组织的学习分为这几个阶段,分别来解读一下:

初创期:在这个阶段可以学习一些创业类的课程,但必须要有鉴别能力,可以找些靠谱的、大的培训机构,还有就是切忌照搬全抄,创业阶段最大的工作挑战就是选赛道,找人和找钱。千万不要受成熟企业的方法影响,束手束脚反而会限制企业的发展。

成长期:这个阶段就需要引进一些管理方法了,我们可以根据组织的特点选择一些相对成熟的管理方法,尤其是那些能提升管理者管理能力的,可以适当地找一些专业的导师或教练。可以组织一些领导力训练营或多去参加一些外部的公开课,做做战略、组织架构、薪酬绩效等方面的企业咨询。但要注意,这个时候可不能做“大手术”,不要用所谓的成熟方法将企业管“死”。

成熟期:组织在这个时期最需要的就是创新、转型和变革了,那我们可以引进一些大的咨询项目,向标杆企业学习学习。

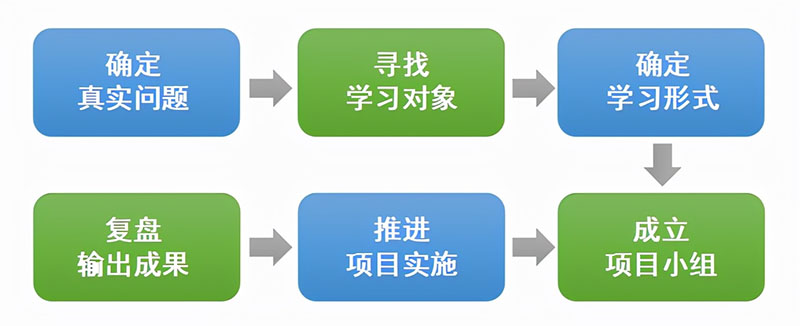

衰退期:这时候企业需要寻找第二曲线,进入新的创业周期。结合以上分析,到底如何将他人知识快速为我所用呢?我们梳理了六个步骤:

结合前面分析,你想想看,如何用这6步将外部知识为我所用?

最新新闻

- 私有化培训系统较传统线下培训的优势在哪里呢?

2023-04-11 11:15:158077

- 数字化浪潮下的企业培训管理软件都具备哪些优势?

2023-04-10 10:06:158716

- 企业文化建设应把握哪些重点呢?

2023-04-07 10:21:237826

- 不同发展阶段的企业,该如何做好培训管理工作呢?

2023-04-06 10:26:088645

- 利用线上培训系统让员工尽快融入新工作环境

2023-04-04 11:11:129331

- 钱到位了,为什么员工的工作动力还是不够足?

2023-04-03 10:41:098257